|

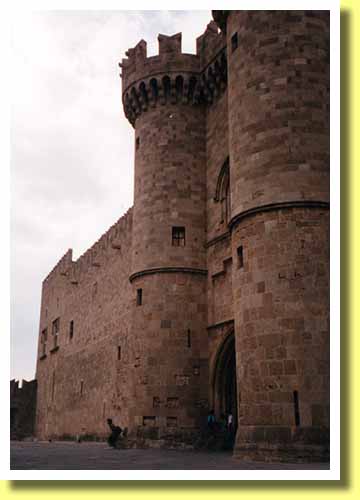

聖ヨハネ騎士団の騎士団長宮殿聖ヨハネ騎士団ゆかりの教会から騎士団通り(イポトン通り)を歩けば、その西端にそびえているのが下の画像にある騎士団長宮殿なんだ。

14世紀の初頭からロードス島を支配した聖ヨハネ騎士団の中枢だよね。そんな宮殿が位置しているのは、城壁に囲まれた中世のロードスの街の北西部、街の中でも最も高い場所なんだ。騎士団の軍港でもあったマンドラキ港からも見えていたよね。

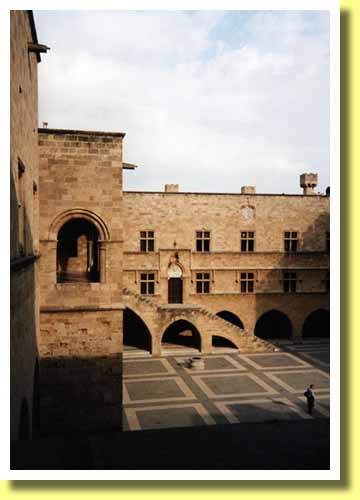

騎士団長宮殿の歴史ロードスの街が築かれたのは紀元前408年のこととされている。そして古代のロードスの街の人々が砦を建設したのが、この騎士団長宮殿のある場所だったと言われている。(下の画像は宮殿の中庭の様子)

そして7世紀にはロードスを統治していたビザンティン帝国がここに城砦を築いたらしい。その後、島の支配者となった聖ヨハネ騎士団はビザンティン帝国が築いた城砦を改築し、14世紀後半には騎士団長宮殿として使っていたんだそうな。

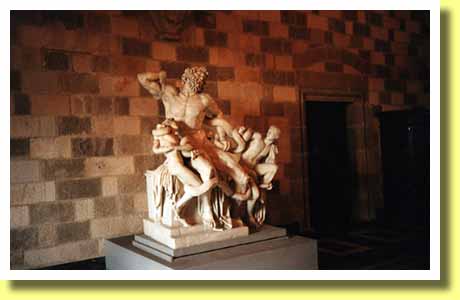

ラオコーンロードスの騎士団長宮殿の中にはラオコーンの間と呼ばれる部屋がある。そこで見ることの出来るのが下の画像にある彫像。どこかで見たことがあるかな。そう、イタリアの首都ローマのヴァティカン美術館・博物館の中のピオ・クレメンティーノ美術館の八角形の中庭にあるラオコーン像だよね。

上に書いたヴァティカンにあるものがラオコーン像のオリジナル(異説あり)と一般的には言われている。そして、このロードスの騎士団長宮殿にあるものはレプリカだ。でも、ラオコーン像の制作者は、この島の出身の三人の彫刻家だとされているんだそうな。

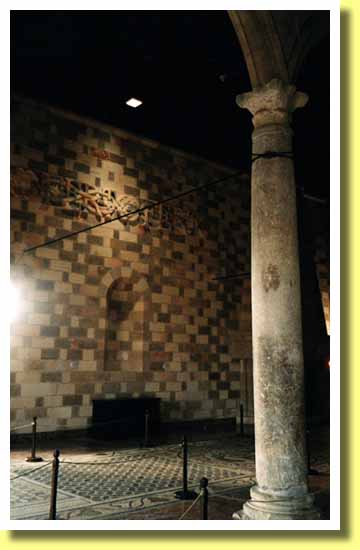

耐える、耐える、耐えるロードスを支配した聖ヨハネ騎士団の騎士団長宮殿だったこの建物の広間の壁(下の画像)には、「 FERT FERT FERT 」という言葉が掲げられている。日本語に訳せば「耐える、耐える、耐える」という意味らしい。

西暦1522年にオスマン・トルコ軍がロードス島に上陸した。その兵力は10万人にも達したらしい。対する聖ヨハネ騎士団の兵力は数千人に過ぎなかった。騎士たちはひたすら耐えて籠城を続けた。しかし、多勢に無勢、ついには和平を結び、島を敵に渡し、名誉ある撤退を選ばざるを得なくなったわけだ。

All rights reserved このサイトの画像 及び 文章などの複写・転用はご遠慮ください。 このサイトの運営は、あちこち三昧株式会社が行います。

|