|

ロンドンの自宅で飲んだポルトガルの赤ワインポルトガルのヴィニョ・ヴェルデ、白ワインと続いたところで、次は赤ワインだね。今日の赤ワインはドゥロ川流域で生産されたもの。リスボンで泊まっていたホテルのレストランでは、ハウス・ワインとして出していたもの。それをポルトガルの旅から帰宅して10日ほど経ってからロンドンの自宅で飲んだんだ。

同じワイン業者のドゥロの白は安くて手軽で良かった。でも、この赤ワインにはちょいと癖があるかな。価格は手ごろなんだけど、気軽に飲めるとは言えないかもしれないね。もちろん、好みはあるだろうけどね。

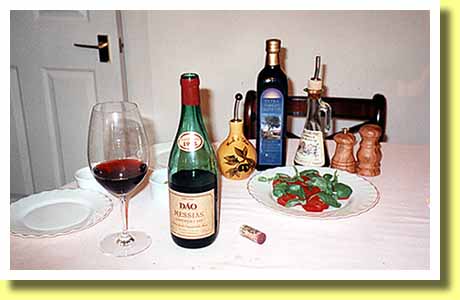

ポルトガルのダンの赤ワイン上に書いたポルトガルのドウロの赤ワインを飲んだ翌日のこと。夕方になって台所から良い香りが漂ってきた。何を作っているのかと尋ねると、挽き肉たっぷりのラザニア、バジルとトマトのサラダだそうな。家内によれば、今夜の料理には赤ワインが合いそうだとのこと。では、昨日に続いてポルトガルの赤ワインを飲むとしよう。というわけで、コルクを抜いたのはダン地方の赤ワイン。ダンというのは、ポルトガルでも高級なワインの産地なんだそうな。資料によれば、フランスのボルドー地方のワインの作り手がダン地方に移住し、ワイン作りの技術を伝えたんだそうな。力強く長期熟成に適したワインを生産していると。

では、せっかくだからボルドー用のグラスにダンの赤ワインを注ぐ。家内は気に入ったらしい。でも、私の好みの渋さには欠けている。味にメリハリが無いし、手応えも無くて、ちょいと柔らかすぎるような ・・・ 。ま、リスボン空港の免税店で買ったワインなんだけど、日本円にして 1200円ほどのものだから、これでも満足すべきかな。少なくとも柔らかなワインが好きな家内は気に入っているようだし。

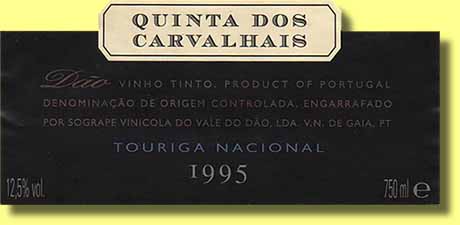

ポルトガルのソグラペ社のダンの赤ワインそれから10日ほど経った週末の夜、ポルトガルで買って帰ったワインの最後の1本を飲むことにした。上のワインと同じくダン地方のもの。でも、ソグラペ社の赤ワインなんだ。白ワインでもそうだったけど、ソグラペ社のワインは美味しいからね。期待しちゃうね。

再びボルドーのグラスに注いだソグラペ社のダンの赤ワイン(そのエチケットが上の画像)。そのワインの色は非常に力強い。香りも味も色に負けないくらいに力強い。更に数年は寝かしておいても良いかもしれない。なるほどボルドーを思わせる良いワインだね。

ポルトガルのポート・ワインとマデイラ・ワインポルトガルと言えば、名高いのはポート・ワインとマデイラ・ワインだよね。でも、私はどちらも好きではないということで、ポルトガルでも飲まなかったんだ。スペインのシェリーは大好きなんだけどね。そうは言ってもポルトガルのワインのページでポートとマデイラについて書かないわけにもいかないかな。とりあえず、その概要を書いておくかな。ポート・ワインはドウロ地区で生産されるんだそうな。発酵途中のワインにブランディを加えて発酵を止め、ブドウの糖分を残しつつ、アルコールを強化したもの。それを3年以上に渡って樽で熟成させたものが、ポート・ワインとなる。甘さもアルコール度数も強いものだから、一般のワインのように食事中に飲むのではなく、食前あるいは食後に飲むことが多いみたい。 ポルトガルでそんなポート・ワインの生産が始まったのは14世紀のこと。やがてイギリス向けの重要な輸出商品となったんだけど、その流通などをイギリスの商人に握られていた。そんな状況を改善しようとしたのが、西暦1755年のリスボン地震からの復興を取り仕切ったポンバル侯爵だった。彼はアルト・ドウロ葡萄栽培会社を設立し、ポート・ワインの品質を維持し、生産者の保護に取り組んだらしい。 マデイラ・ワインも同様にワインにアルコールを加えたもの。但し、大西洋に浮かぶマデイラ島で作られること、ブランディではなくブドウから作られた蒸留アルコールを加えること、甘口から辛口まで様々なタイプのものがあることなどがポート・ワインとは異なっているとか。 ちなみに、チャールズ1世の処刑に至った清教徒革命の後の王政復古によって即位したイギリス王チャールズ2世はポルトガルの王女と結婚し、マデイラ・ワインの輸入に関する制限を緩めたんだそうな。

更には西暦1703年にイギリスとポルトガルが結んだメシュエン条約によって、ポルトガルからイギリスへのワイン輸出が増え、他方でイギリスからポルトガルへの毛織物製品の輸出が増えた。それを説明材料として使ったのが、比較優位説(比較生産費説)を主張したイギリスの経済学者リカードだった。

All rights reserved このサイトの画像 及び 文章などの複写・転用はご遠慮ください。 このサイトの運営は、あちこち三昧株式会社が行います。

|